《南方都市报》 2017年10月16日

“全部降水就地入渗拦蓄,米粮下川上塬,林果下沟上岔,草灌上坡下坬。”这是20世纪80年代初,中科院院士朱显谟在河北承德召开的黄河中游黄土高原水土保持考察总结会上提出来的方案,目的是减少黄土高原水土流失,减少入黄泥沙量,使黄河变清。

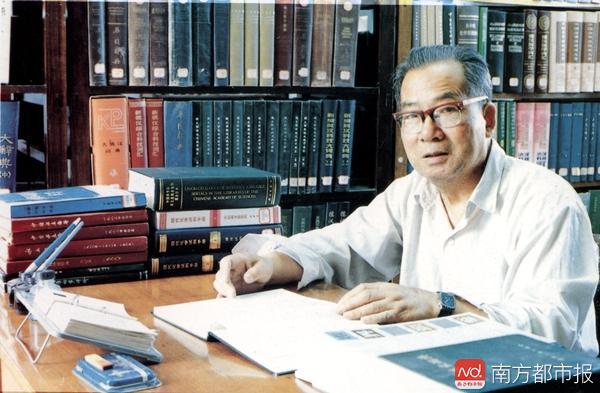

作为我国水土保持学科的开拓者和奠基者,西北农林科技大学教授、中科院水利部水土保持研究所名誉所长、中科院院士朱显谟毕生致力于黄土高原水土保持与生态建设研究。中科院南京土壤研究所研究员龚子同对朱显谟的评价是,他是黄土高原土壤研究奠基者,是土壤发生学理论执着的探索者,是古土壤研究的开拓者,是人为土壤研究的先驱。

朱显谟年过四旬自南京举家迁往大西北,开创了土壤侵蚀学研究,并提出治理黄土高原的“28字方略”。2017年10月11日上午,102岁的朱显谟安详辞世。

土壤学与水土保持专家中科院院士朱显谟

赴西北支援研究所建设

1915年,朱显谟出生在上海崇明岛的农村。因成长于乱世乡间,看到农民种田疾苦,他立志成为一名农业科学家。天资聪慧的朱显谟报考了中央大学,选择了土壤肥料专业。

1940年大学毕业后,朱显谟考进重庆北碚中央地质调查所,跟随指导老师侯光炯赴四川、贵州、广西、湖南、江西等省开展土壤调查工作。

侯光炯告诉学生,在野外调查工作中必须从土壤剖面的形态入手,深入了解它们形成的环境条件、具体发生过程及其演变规律,这是研究土壤发生分类的基本功。而且,做土壤调查工作必须做到:走到、摸到、看到、访问到,还要问一个为什么,即“四到一问”。

侯光炯的指导,使朱显谟养成了不迷信书本、凡事都要探个究竟的习惯。

1947年,他到当时北平的中央地质所工作。这年秋天,朱显谟前往黄泛区调查。新中国成立后,朱显谟到南京的中科院土壤研究所任职。

今年85岁的唐克丽,依然是中科院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室名誉主任。她是新中国成立后第一批大学生,1954年自山东农学院土壤专业毕业后,就与十几个毕业生一起来到了大西北。

唐克丽向南都记者回忆,建国之初,黄河下游河床高出地面很多米,中科院要在黄土高原地区成立一个专门治理黄河泥沙、研究水土保持的研究所,当时在中科院土壤研究所的朱显谟此前参加过黄河灾害研究,就把他调到西北地区支援研究所建设。

朱显谟是支援研究所建设的第一位土壤学专家,因唐克丽学习土壤专业,组织上就让她作为学术秘书与朱显谟联系。唐克丽说,1955年中科院牵头组织了为期三年的研究黄河中游水土保持的考察队,全国75家单位400多人参与进来,朱显谟就负责土壤侵蚀、水土保持方面的工作,担任这个专业组的组长。

唐克丽向南都记者倾诉,因为她是女同志,朱显谟认为她整天跟着做野外调研不合适,就希望唐克丽协助他做实验室土壤分析研究工作。但唐克丽认为,黄河灾害、水土保持之类的研究,非常有必要实地调研,于是,她仍非常积极地参加朱显谟领导的野外考察。

后来,朱显谟寄希望的一些人相继离开,只有唐克丽坚持了下来,一直跟随他做土壤侵蚀方面的研究。他们在艰苦的地方考察时要步行,每天要跑上二三十里地,甚至五十里地。

唐克丽向南都记者回忆,1965年国家动员科学人员下到农村做样板田,朱显谟因已年届五旬,在基层劳动时不会安排太多事,就带了一套理发工具,给农村的老人、孩子理发。这让她非常佩服。

中科院水利部水土保持研究所所长刘国彬与当时97岁高龄的朱显谟院士

学生都怕他发脾气“翘胡子”

在一起共事的人看来,朱显谟是个非常俭朴的人,他有一个饭盒,用了数十年。唐克丽告诉南都记者,那是个当兵的饭盒,上世纪50年代野外考察时他就带着那个饭盒,用它吃饭、喝水。

1976年进入中科院水利部水土保持研究所工作的王万忠告诉南都记者,直到上世纪90年代,他陪着朱显谟参加全国水土保持会议,朱老还带着这个饭盒。“我问过朱老,他说是他的老古董。”

在王万忠看来,朱显谟非常珍惜自己的劳动成果。经过数十年积攒,朱显谟带领科研人员建立了全国屈指可数的土壤标本室,一份份土壤标本放置在15到20厘米宽、1米2到1米5长的土槽里。“早些年交通非常不便,采集土壤标本特别难。”

约在1995年,王万忠担任研究所副所长的时候,要进行旧楼拆建。在往外搬土壤标本时,朱显谟嘱托他怎么搬都行,千万不要弄丢了。

唐克丽告诉南都记者,他们上世纪50年代就开始做土壤剖面标本了。他们野外考察时,遇到比较典型的土壤,就会做剖面带回来,做一个土壤剖面标本很难,需要一两个星期时间。“只要到野外看到好的剖面就要把它带回来,有的是几千里背回来的,当然是宝贝。”

对于朱显谟的性格,唐克丽说他是个暴脾气,背地里都叫他“翘胡子”。“他胡子很多,一发脾气就翘胡子。他对女同志稍微好一点,能把男孩子训哭。”

不过,在中科院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室主任刘宝元看来,朱显谟非常有意思。他是朱显谟的第一个博士生,在他看来,朱显谟的思维和兴趣点非常单纯,全部兴趣点都是土壤学的研究,都是水土保持、国土整治。“他单纯的像个孩子。他有不高兴的事,马上就爆发。即便是发脾气训人,也和孩子一样,说完就忘。”

刘宝元做朱显谟的学生时,朱显谟已年近七旬。刘宝元说,“我们和他有年龄差距,年龄上算是孙子辈了,我们这辈的不怕他。他年龄大了,脾气好了,我们可以随便顶撞他,随便开他玩笑。野外出差时,他爬不上去的地方,会说拉老兄一把。”

刘宝元告诉南都记者,那时交通不发达,野外考察的机会非常奢侈,朱显谟不准他们在车上睡觉,让他们必须盯着窗外看,利用一切机会观测外面的景观和自然状态。“他说,你是学地学的,要观测窗外景观变化。有山、有沟的地方,要思考为什么会有这个侵蚀沟,这个地方为什么和其他地方不一样。”

“朱老非常喜欢跑野外,野外的一山一水一草一木都对他有巨大的吸引力。”刘宝元说,朱显谟个子不高,但身体非常壮实,70多岁野外考察时,脖子上还挂着两个像铁块一样的胶卷相机,“早晨7点多起来出门,晚上回来,一挂就是一天。”

在野外考察时,看到好的情况他就要停下来观测拍照,还要记笔记。“有些小山坡不容易爬,踩到小石子就会滑倒,他说这样更稳当,就坐在地上观测拍照。”刘宝元说。

2012年10月,朱显谟向中科院工作局人员题字赠书

提出“28字方略”

1989年,年近六旬的唐克丽经过激烈答辩论证,拿到了研究所第一个国家重点实验室,即黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室。

唐克丽说,“当时世界银行贷款支持100个国家重点实验室建设,中科院拿到20个名额,中科院有150个研究所报名申请。我拿到了这个项目,朱老很高兴。”

对于黄土高原的治理,朱显谟的想法是以恢复植被为主,唐克丽为此做了大量工作。他们在甘肃子午岭地区做了大型的流域的径流小区观测,在黄土高原林区把一些林木砍掉后,通过对比研究,证明有植被、没植被的地方水土流失相差多少倍。

结果证明,有植被的地方,每平方公里水土流失十几吨,砍伐开垦后的地方,每平方公里水土流失能达到1万吨,严重的甚至达到5万吨。

“这些跨流域数据做出来后,朱老非常赞赏。”唐克丽说,通过人为的土壤侵蚀研究,他们拿到自然科学基金重大项目。“朱老看了国家自然基金项目的论文后很兴奋,他对我这个女弟子的看法就不一样了。”

“黄土高原不是到处都水土流失,只要保持植被,保持良好的生态,就不一定有那么严重的水土流失。”唐克丽说,黄河泥沙多年都是16亿吨,近十年来,维持在了3到4亿吨,个别年份还减少到过2亿吨,这和气候有关系,也和退耕还林还草有很大关系。

针对入黄泥沙问题,在黄土高原治理过程中,朱显谟逐步形成了较为成熟的思想,并于上世纪80年代初,在河北承德召开的黄河中游黄土高原水土保持考察总结会上,提出以迅速恢复植被为中心的“28字方略”,即“全部降水就地入渗拦蓄,米粮下川上塬,林果下沟上岔,草灌上坡下坬。”

王万忠自1976年开始和朱显谟在研究所共事,后来担任西北农林科技大学党委常务副书记。王万忠对南都记者说,朱显谟的一生,在科学问题上非常执着,他提出“28字方略”后,就认为黄河能够变清,他认为他能看到“黄河清”。

“我陪开过两次会,当时没有一个人相信黄河能够变清,大多数人认为是天方夜谭。当时变清的标准是,黄河含沙量从16亿吨减到8亿吨,他相信黄河的含沙量能减一半。”王万忠介绍,“28字方略”当时是有争论的,即不可能达到“全部降水就地入渗拦蓄”,后来,朱显谟数次发表文章谈论“28字方略”,把这个东西讲得很透彻。“他的观点和黄委会的观点不一样,朱老坚持,始终不动摇。”

在王万忠看来,黄土高原水土保持起主导作用的是1999年开始的大面积退耕还草还林。这符合朱显谟水土保持的初衷,“朱老对一些问题的判断还是非常准确的。”

曾经担任中科院水利部水土保持研究所所长兼党委书记的田均良也对南都记者称,任何环境下,朱显谟都执着坚持自己的“28字方略”。“他的提法,不是从建设者、生产者角度提出来的,而是从科学家角度,从雄厚科学积累上提出来的。”

“朱先生80岁之后常说,他野外跑不动了,活着的动力就是希望看到黄河变清。他一辈子的梦是黄河清。”田均良对南都记者说,朱显谟对黄土高原的研究,对土壤侵蚀的研究,包括土壤侵蚀指标体系性能研究,实际都是为实现这个梦做基础。

中科院水利部水土保持研究所所长刘国彬是朱显谟的博士研究生,在朱显谟晚年阶段,他与朱显谟接触较多。刘国彬告诉南都记者,朱显谟晚年最关注的还是黄土高原国土整治的科学性问题,思考如何发挥土壤水库的作用。晚年的朱显谟还曾多次发文论述“28字方略”,“朱老说过,黄河不变清,他死不瞑目。”

百岁华诞时的朱显谟。图片来源:西北农林科技大学

打赌活到一百岁

刘宝元向南都记者回忆,他1982年第一次见到朱显谟时,虽然朱显谟已经67岁,但看起来依然非常年轻,精神饱满。

“他按时上下班,生活极其规律。到了工作时就工作,该下班就回家。”刘宝元说,朱显谟每天上午十点钟会做操,打太极拳。“他打太极拳不太标准,就是为了锻炼身体。从见他的那天起,直到他90多岁,我看他打了30多年的太极拳,无论在会议室还是火车站、宾馆门前,或是下雨天在房檐下,从没间断过。”

自朱显谟工作退休后,李玉山、唐克丽夫妇每年都会去朱显谟家探望一次。朱显谟90多岁时,他们去家里看望,只要一聊天,朱显谟就喜欢谈业务。“他老伴去世时,我去西安和他聊天,去安慰他,谈着他就谈起业务来了。上世纪50年代的事他都记得,他就喜欢谈业务,业务就是他的生命。”唐克丽说。

2014年下半年,西北农林科技大学为朱显谟组织了“百年华诞研讨会”,年底春节之际,李玉山夫妇和往年一样到朱显谟家里看望他,但没料到这是最后一次见他。

在李玉山印象中,朱显谟坐在沙发上,行动已非常困难。不过,他还可以扶着墙走到对面的房间。开口说话,还是谈论水土保持问题,谈他固有的学术观点和对一些问题的看法。“总是谈这些问题,他脑子里都是这些事。”

李玉山说,在朱显谟九十七八岁时,两人还曾打赌,说朱显谟肯定能活到100岁。朱显谟说不可能。李玉山还说,如果他输了,就输五万块钱。

最后一次见面,恰逢朱显谟百岁。“我记得那次去,我说我赢了。他笑了笑,五万块钱也没给我。”李玉山笑谈。

朱显谟百岁华诞后没多久,就因病住进了医院,在住进医院前,田均良到家里看望过朱显谟。田均良告诉南都记者,那时候朱显谟已经有些不清醒,但张嘴还是谈业务,他“黄河清”的梦没断过。

“自从他住进医院,我们就再没能去看他了。”唐克丽遗憾地说。

原文链接:http://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD00002017101655444.html

编辑:0

终审:0