选育出陕西关中地区20世纪40年代主栽品种之一“武功27号”(“蚂蚱麦”),开展以“碧玉麦”等外来品种改良“武功27号”的杂交育种试验,慧眼识才将学生赵洪璋调回学校任教并从事小麦品种选育工作,著名农学家、农业教育家沈学年可谓西农小麦育种事业的开拓者。

西农小麦育种奠基人

1935年,美国康奈尔大学硕士沈学年刚回国,即受聘刚成立不久的国立西北农林专科学校,先后任农艺组副教授、教授,农艺系、教学试验农场主任,是国立西北农学院农艺学系的早期创建者之一。

此时正值全面抗战爆发,战时粮食自给关系整个国家民族安危存亡。西北作为国内最主要麦区,对保证军粮民食的供应,责任重大。而沈学年看到的情形是“西北各省农家所栽培的小麦品种混杂,同一田中,有芒无芒、红皮白皮、早熟晚熟,五花八门,应有尽有。”其中,陕西关中栽培历史最久、适应能力最强、产量最高的是蚂蚱麦,因其成熟时好像成千上万的蝗虫站立在麦秆上而得名。

为了从混杂的品种中选育出高产优质的良种,1934年春,农专农场就派员到陕西、甘肃、宁夏、青海四省选种,采集单穗3万余枚,其中陕西最多,且多具蚂蚱型并开始纯系育种,沈学年到校后全面负责小麦育种,经过4年试验,选出冬小麦“武功27号”,为了方便农民接受,仍沿用“蚂蚱麦”名称。该品种具有抗寒、抗旱、耐病及早熟等特性,产量平均超出农家麦18.8%,1937年开始大田繁殖,1941年在关中地区推广种植2万亩,为抗战时期粮食生产做出了积极贡献。

此外,他还在西农开展了小麦抗病育种、栽培、品种肥力反应、旱农、播种法试验等,希望找到适合当地的栽培方法,供农民使用,以补救天时之灾害。

1946年,沈学年离开西农回到家乡浙江从事水稻教学与科研。1947年出版了《作物育种学泛论》,融汇了他在西农多年教学、科研的实践经验和主要成果,成为当时我国高等农业教育和作物育种研究的主要教材。

慧眼识才将学生赵洪璋调回学校

“蚂蚱麦”推广虽然取得了可喜成绩,但其抗条锈病、抗倒伏、抗落粒情况并不理想,为了尽快育成产量高、品质佳且适应当地环境的小麦品种,沈学年主持引种试验了潘希维尔世界小麦1219种,中国小麦1972种,在西北农林创刊号发表《美国甘撒斯大学小麦育种法》,详细介绍该大学小麦育种历史、田间技术、记载事项、产量计算、优种繁殖及推广、改良目标、试验事项及改良成绩等,提出“育种需要各方面相关人才互相合作,方能达到事半功倍之效果。”在国内率先开展利用本地品种与世界小麦杂交育种的先例。

1940年,沈学年利用抗锈、杆硬、质优并适应本地环境的碧玉麦、那巴娃和“中农28”等外来品种与容易感染条锈病的“蚂蚱麦”进行有性杂交育种,其中,他最看好“蚂蚱麦”与“碧玉麦”的组合,认为“‘蚂蚱麦’在陕西的适应性特别强,而‘碧玉麦’则有不落粒、秆健、不倒伏及抗病等优点,若能联合此二品系之优点,充分发现于杂交后代,则确为西北最有希望之推广品种。”

1942年,沈学年将在陕西省农业改进所大荔农场工作的学生陕赵洪璋调回学校,担任助教及农场技士,协助自己开展小麦育种。从此,赵洪璋开始了扎根杨陵52年的小麦育种生涯,在中国小麦育种史上写下了光彩夺目的篇章。

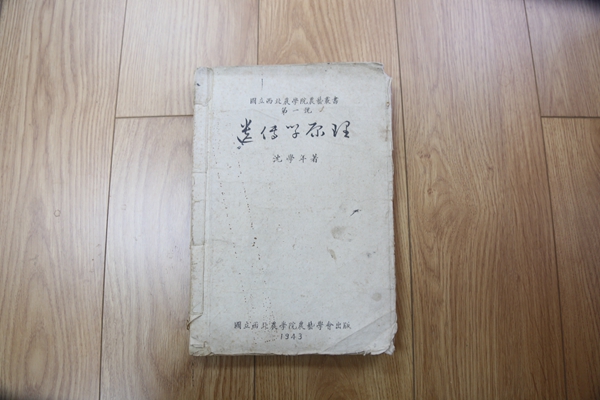

沈学年(中)和学生赵洪璋(右)、沈煜清(左)

在沈学年搜集的国内外小麦种质资源基础上,他的学生兼助手赵洪璋将“蚂蚱麦”与“碧玉麦”混合法改为系谱法,结合早代测产、混系繁殖等措施,加快选育进度,1948年,选出了丰产抗锈的“碧蚂1-6号”6个品系;从“泾阳60”与“中农28”杂交组合中育成抗吸浆虫优良品系“西农6028”,其中“碧蚂1号”1959年种植面积达9000余万亩,创造了我国单个小麦品种种植面积的最高纪录。

此外,沈学年与赵洪璋、翟允禔合作,育成西农30-198号、30-543号、80-4477号三个优良小麦品种,以其秆径坚硬,较难倒伏,成熟期不易落粒,平均产量高出“武功27号”约10%。

助推良种推广

沈学年认为,作物育种用于改良农业,可谓事倍功半。将繁殖的小麦优良品种直接推广给农民,这是品种改良与推广最基础的途径,结合栽培方法研究,指导农民改用科学耕作制度,进而保持优良种子的性状,从而间接增加小麦产量、改进小麦品质。

1937年,蚂蚱麦开始大田繁殖,在学校农场附近示范种植20亩,老百姓看到良种丰收后印象很好,1938年争相要求换种,此后扩大示范种植面积推广至全省。农作物良种的推广不仅促进了农民増产増收,改善了生活,也开阔了农民的视野,促进了西北农垦事业的发展。

为了做好小麦良种推广工作,结合自己在美国所学作物育种及种子推广,根据研究与经验所得,沈学年撰写了《改良种子推广法》,从种子推广事业组织、区域试验、示范农田、繁殖优良品种、农家采用改良品种的办法、种子鉴定、种子分级等方面对做好良种推广提出了诸多良策。他强调,优种推广工作,绝非由农学院、试验场或若干特约农户之繁殖与分布,所能普遍全国,应从县区作物改良协会建立开始,继而发展到全省乃至全国作物改良协会,上行下效,政策一贯,则全国种子推广工作则可蒸蒸日上。”

创立我国耕作学科

作为我国现代耕作学科创始人之一,新中国成立后,沈学年一直从事稻田耕作制度的研究,在继承和发扬我国历代劳动人民和农学家创造积累的有关耕作制度宝贵遗产的基础上,结合苏联农作学理论与技术,逐步形成具有中国特色的耕作学课程,主持编写了我国第一部《耕作学》教材。

他认为,耕作学是一门综合性很强的学科,研究的不仅是一种作物、一块农田、一季高产的问题,而是一个地区或一个生产单位,所有农田、所有作物的季季高产、年年高产问题。为使农业生产达到全面、持续的稳定高产,在全国首先提出良田、良制、良种、良法、良物“五良”配套的农业技术体系。强调建立科学的耕作制度要充分发挥天、地、人、物的作用,做到天尽其时,地尽其利,人尽其才,物尽其用。

“一息尚在,仍要奋斗。”沈学年十分关心青年一代的成长,81岁高龄时亲赴杨陵参加由全国首届耕作学青年工作者学术讨论会。会前他积极承担论文评选工作,会上热情洋溢地勉励青年热爱专业,发扬锲而不舍的拼搏精神,为发展我国耕作学科、促进农业现代化早日实现而努力奋斗。会议间隙,赵洪璋在家中接待老师,师生一起探讨小麦育种事业。

沈学年教授毕生致力于我国农业教育,始终围绕让老百姓吃饱饭这件事,从开创西北小麦育种事业到开展水稻高产栽培与耕作制度改革创新,为我国农村发展、农业进步和农民富裕服务做出了突出贡献。

沈学年(1906—2002),浙江余姚人,中共党员,农业教育家,中国耕作学创始人之一。1930年毕业于金陵大学农学院,早期开展水稻抗虫、小麦抗病育种,系选或鉴定出抗螟水稻和“蚂蚱麦”“碧玉麦”等优良品种;20世纪50年代讲授“作物学”,主编《耕作学(南方本)》,对建立和发展我国耕作学作出了贡献。

编辑:张晴

终审:刘玉峰