机电学院生物质能源与材料研究团队姚义清教授在生物炭介导厌氧发酵制备生物天然气方面取得重要研究进展,研究成果以“Graphitized Biochar Derived from Agricultural Wastes Enhances Methanogenesis via Conductivity-Driven Direct Interspecies Electron Transfer”为题发表在Advanced Science。机电学院姚义清教授是通讯作者,博士研究生杨彩云为第一作者。

全球每年产生超40亿吨农林剩余物,厌氧发酵作为处理有机废弃物的有效途径之一,可实现废弃物的减量化、无害化和资源化。生物炭是一种低成本、可再生的碳质材料,具有导电性强、比表面积高、元素组成和表面官能团丰富等特性,能有效强化厌氧发酵产甲烷,有助于能源安全、资源高效循环、环境治理等重大需求。而生物炭作为促进厌氧发酵产甲烷的重要介质,其结构特征与产甲烷性能之间的关联机制仍不明确,尤其是生物炭的多孔吸附性、电子载体作用、官能团导电性等发挥作用的多重因素至今未能梳理清楚。

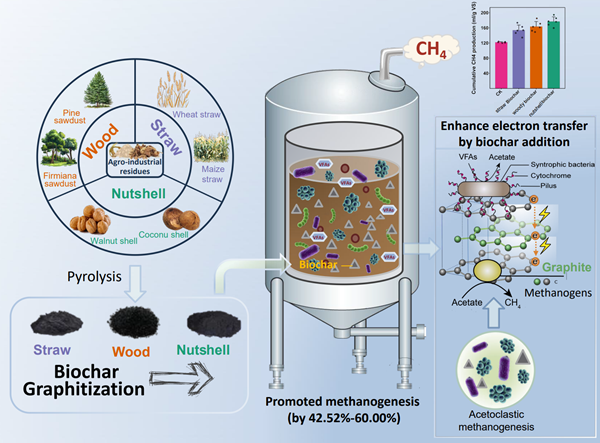

本研究采用壳类、木本、草本等三类共计6种代表性原料制备生物炭材料,系统性探究了不同来源及物化特性的生物炭在发酵系统中的构效关系及作用机制。研究表明,三类生物炭的作用效果依次为壳类>木本>草本,其中壳类生物炭可提升甲烷产率59%。并且壳类来源的生物炭具有高度石墨化的结构,结合石墨化结构的验证研究表明,其高导电性是加速产甲烷的关键,有效调控了种间直接电子传递功能菌群的协同代谢效率,同时上调与菌毛、细胞色素c表达相关的基因,通过增强电子传递促进乙酸营养型产甲烷。进一步结合生物炭的多空结构和表面官能团的作用证实,生物炭作为电子载体对厌氧发酵产甲烷发挥关键作用。经测算,该技术的碳减排和经济效益突出。

本研究系统性梳理了多源生物质炭材料与厌氧发酵的构效关系,明确了生物炭材料复杂结构及其发挥提质增效作用的主要因素及机制,为开辟“废-废耦合”利用新途径,实现农林生物质资源的高效协同处置与高值能源化利用提供了理论和技术支撑。

该工作得到了“十四五“国家重点研发计划项目及省级科研项目资助。

编辑:王学锋

终审:刘玉峰