近日,“人工智能赋能教育系列培训”第七期——《AI赋能论文撰写》专题前沿培训在我校北校区信息工程学院 301 实验机房举行,场景化实训模式吸引了逾百名教师深度参与,现场气氛热烈,学术氛围浓厚。

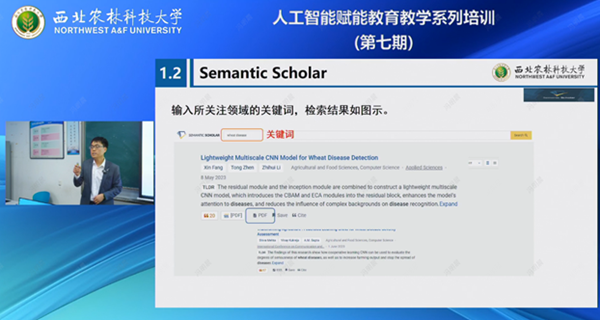

此次培训以“人机协同的学术生产力变革”为主题,采用OMO(线上线下融合)模式,构建了“问题导向、工具赋能、实战论证”的三维体系,直击科研论文撰写中的四大核心要点:科研文献的推荐、解析、翻译与润色。信息工程学院教师冯明晨担任主讲人,从文献推送讲到精准润色,全方位展示了 AI 如何成为科研加速器。参训教师们通过实时上机操作,亲身体验了如何借助 AI 工具了解交叉学科研究进展、进行文献精读以及利用提示词润色文献,沉浸式地感受 AI 带来的科研便利。

为确保培训实效,AI赋能教育教学师资培训团队精心打造了“双循环”支持体系。一是线下环节,由教学副院长领衔磨课,骨干教师试讲评议,形成了严格的质量保障机制;二是线上环节,通过超星平台构建了包含持续跟进课程资源的终身学习社区。超星平台上的学习资源访问量突破 1000 余次,反映出参训教师对深化学习的迫切需求和积极态度。线上学习社区的设立,为教师提供了持续学习的空间,使得培训效果得以延伸和巩固。这些成果标志着我校教师数字化素养建设迈入了“智能工具深度应用”的新阶段。

本次培训成效显著,主要体现在实战能力跃升、学习资源热捧和跨越性进展三个维度。80%的参训教师现场完成了 AI 论文撰写的操作方式,这一数据不仅彰显了教师们对 AI 工具的快速掌握能力,更凸显了培训内容的实用性和针对性。教师们通过实战演练,将理论知识转化为实践技能,真正实现了“学中做、做中学”。语言文化学院的史老师参训后感慨道:“通过实战演练,我成功使用 Research Rabbit 构建了感兴趣领域的知识图谱,深入了解了领域前沿,AI 工具对科研的助力效果令人震撼。”

信息工程学院将持续助力我校AI赋能教育教学工作,后续将陆续推出 AI 赋能教学设计、课件制作、智能助教、教学评价、课题申报等专题培训。AI 赋能教育教学创新系列培训的溢出效应已初步显现,据统计,应用 AI 工具的教师平均每周节约行政办公时间 12.6 小时,为课堂教学创新释放出更多可能性。这场由 AI 技术驱动的教育效能革命,正在重塑新时代教师的核心竞争力,为我校教育事业的高质量发展注入强大动力。

编辑:张晴

终审:刘玉峰