为积极响应《“健康中国2030”规划纲要》及国家体重管理年计划,推动学生将专业知识转化为健康生活实践,食品学院于4月22日正式启动“健康生活养成计划”。活动以“知行合一强体魄,食刻践行促成长”为主题,依托学院专业特色,构建了“食刻健康”育人体系,通过“晨光计划”“知食分子”“食动平衡”三大行动,覆盖学院1300余名学生,健康生活理念深入人心。

晨光计划,让作息管理与学术研习并进。“晨光计划”以“规范生物钟+深化专业认知”为双引擎,建立“破晓打卡+学术补签”双机制。学生需每日23:00前熄灯、7:20前通过食堂、图书馆、操场等场景照片或智能设备睡眠数据完成打卡,创新性将《昼夜节律对食品营养吸收的影响》文献研读纳入补签体系,引导学生从“睡眠-营养代谢”关联视角深化专业理解。活动期间,300余人完成21天全勤打卡,60余人通过文献研习补签,累计提交“褪黑素与营养素吸收”“肠道菌群昼夜节律”等报告37份。活动实现了“作息规范化”与“学术思维进阶”双向提升。

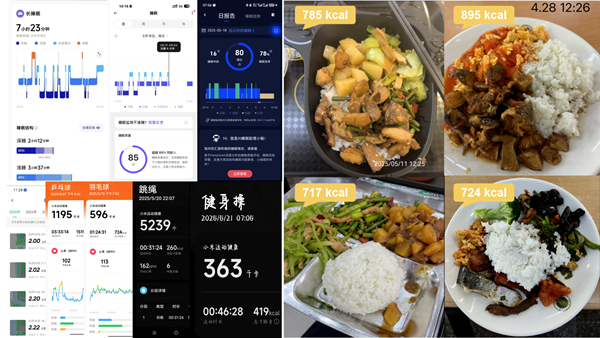

知“食”分子,让健康饮食与专业实践融合。“健康饮食活动”以《成人肥胖食养指南(2024年版)》为核心载体,将“三减三健”理念嵌入专业实践全链条。学院全体团支部围绕“低GI主食开发”“药食同源食材应用”“家庭食谱改良方案”等主题开展专题理论学习,运用《食品添加剂》课程中“代糖技术”“油脂改性”等知识,改造传统食谱40余份。同步开展的“三餐可视化”打卡要求学生减少外卖依赖,每日通过“薄荷健康”APP记录热量,累计产生有效打卡记录8000余条,带动学生外卖订单下降,形成“课堂知识—食谱创新—餐桌实践”的营养实践闭环,真正实现“把论文写在餐盘上”。期间学院组织举办首届“吃出好心情”情绪营养配餐大赛,融合心理学与食品科学,吸引全校14个学院81支队伍报名参赛,设置“实践操作+答辩评比”双环节,各参赛队在车间中完成营养餐制作,通过食材搭配、烹饪技艺等实践检验理论方案,在答辩中展示营养匹配度和情绪调节科学性。

食动平衡,让科学运动与营养干预协同增效。“科学运动计划”创新打造“运动记录+营养补充”协同模型,学生通过“步道乐跑”或八段锦、球类运动等完成打卡,同步参与“运动营养小课堂”学习“运动后30分钟碳水补充”“力量训练蛋白质需求”等专业知识。活动期间,累计运动打卡4000余次,累计消耗热量超一百六十万大卡,打卡前10名的“卡路里指挥官”平均体脂率下降1.8%,运动后正确营养补充的学生比例从29%提升至71%,形成“运动管理—营养干预—健康反馈”的闭环管理。

学院将食品科学专业特色深度融入健康实践,让学生在“知食、懂食、用食”的过程中厚植“健康中国”担当。未来,学院将继续深化体教融合、科教融合,打造具有西农特色的健康教育品牌,为培养“懂农业、爱农村、爱农民”的健康领域复合型人才奠定坚实基础。

编辑:王学锋

终审:刘玉峰