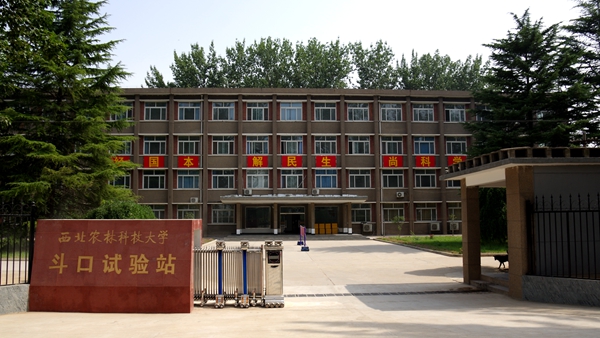

西北的黄土地,总是给人一种真实的厚重感,似乎载满了无数的故事和情感。位于陕西省泾阳县云阳镇,距泾阳县城15公里,距三原县城5公里,距杨凌100公里,土地总面积1403.7亩的我校斗口试验站顽强的站在这片松软肥沃的厚土地,像一个普通的西农人,默默的坚守、耕耘着。

培育农科专家的摇篮

1929年(民国十八年),陕西大旱,‘赤地千里,饿殍遍野’。右任先生为改良农业,增加生产,救民于水火,于 1930年自费创办“斗口村农事试验场”。带着对“经国本,解民生,尚科学”的深深憧憬,辗转见证七次更名、八十余个春秋冬夏,俞启葆、王远、蒋克明等一批批农科专家在这里扎根生长,埋头科研,教民稼穑,忧民之忧,苦民之苦。

棉花专家、全国劳动模范蒋克明家两代人都在这里付出一生直到退休。当年这个南方女子,卷着裤腿,光着脚在西北泥地里察看棉花的清晰画面让退休支部书记王养育仍记忆犹新。“哪里看得出来是高校的职工呢?她比农民还农民!” 王养育回忆道。长期高强度的劳动让蒋克明的身体不堪重负,多次晕倒在棉花地里,抢救出院后却仍然坚持工作。上世纪六、七十年代正是斗口站最苦的时候,温饱是站内每个人最头疼的问题,吃不饱大家就啃着白菜根勉强充饥。为了应对温饱,育种专家李曼霞带着大家用“玉米皮造淀粉”——水泡后的玉米皮产生稠状的淀粉液,过滤晒干挤压蒸熟,变成了小小的“馍”。

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”就是在这样的一个连温饱都成问题的年代,老一辈西农人扎根斗口,完成了“陕棉401”“陕棉1155”等多个全国知名品种的选育工作。其中,兼抗枯黄萎病的“陕1155”棉花新品种获国家发明三等奖,解决了曾被视为“棉花癌症”的枯黄萎的难题,弥补了我国抗枯黄萎品种的空白,为各地棉花研究提供了“免签”地位的重要抗源材料;陕401棉花新品种获全国科学大会奖。据统计,合校前,在斗口试验站共获得科技成果62项。其中,国家级3项,部、省级19项,获国家发明专利3项。

教学科研的服务平台

自学校合并以来,斗口站向教学、科研试验站转型,各学院在此安排重大科研推广项目80多项,研究作物从小麦、玉米、棉花3种增加到包括油菜、油葵、芝麻等十余种,涉及农学、机电、环境资源、食品加工等多个领域,重点为农学、植保、资环、农田水利、农业机械、经管等多个学科提供了科技创新、示范推广和实践教学条件。据了解,自2013年起,每年来站工作科研人员40余名,实习本科生500余名,有30余名研究生长年住站从事研究工作,王辉、陈勤、张改生、高翔等一批专家来站试验,美国、日本等国外大学的学者先后来访,形成了相当规模的教学、科研平台和对外交流窗口。

作为学生科研实习的重要基地,斗口站为科研和学生的实习提供了良好的平台。同时作为陕西省曾经唯一的专业棉花研究机构,斗口试验站取得的成绩令人赞服和自豪。据农学院做棉花育种工作的景忆莲老师介绍,斗口站的棉花试验基地有着珍贵的生态优势,在全国四大棉花试验基地中拥有最强的致病生理小种,是棉花枯黄萎的天然病圃。“没有斗口站,就不会有那段棉花育种的辉煌历史。对于育种工作来说,良好的基础非常重要。”她充满感情地说道。

为了能够给师生们提供整洁优良的科研实习环境,斗口站对环境卫生质量要求近乎达到了一种苛刻的程度,从站长到职工,都有自己的卫生责任区,每次卫生检查时,不能留一根头发、一抹灰尘。面对舒适干净的环境,周建斌教授曾开玩笑道:“有时我都不敢带学生来实习,来了就不想走了!”环境好、人性化,是来到斗口站的师生们的一致印象。农学院二年级的博士研究生冯帆说,这里的人少,却不会觉得冷清,因为站里的职工老师们就像亲切的叔叔阿姨,当天试验结束,还可以一起下棋、打乒乓球,“特别感谢他们温暖周到的照顾”。

爱国主义的教育基地

爱国主义教育基地—于右任先生办公楼

有故事的地方总是少不了历史的记忆。1937年10月11日,为适应抗战形势的需要和广大爱国青年抗日救国要求,在中共中央青年工作委员会领导下,当时的陕西省委以西北青年救国联合会的名义在此举办了第一期青年培训班(即后来正式命名的安吴堡青训班)。彼时的斗口试验站迎来了150名培训学员,成为抗日救国的重要见证者。解放前一直在试验场工作的老技师贺鸿钊回忆道:“当时青训班学员的生活很艰苦,场地是在试验场东果园里两间看园用的破房子,学员都是打地铺,夜里总是点着油灯熬半夜。”这是斗口试验场从老一辈那里传下来的宝贵记忆。

在国难期间,斗口试验站繁育农业新品种,推广农业新技术,举办农业科技训练班,免费向农民传授农耕新技术,低价供应良种。这块陕西最早的农林业生产试验基地,对泾阳、三原、高陵及整个关中地区乃至全国的农业现代化事业产生了重大影响。那时的斗口站还只是右任先生的私人农事试验场,但于老在试验站设碑时便立嘱:“余为改良农业,增加生产起见,因设斗口村农事试验场。所有田地除祖遗外,皆用公平价钱购进。我去世后,本场不论有利无利,即行奉归公家。国有省有,临时定之,庶能发展为地方永远利益。以后于氏子孙有愿归耕者,每家给以水地六亩,旱地十四亩。不自耕者,勿与。”一百零五个字的阐述中,充分体现出了右任先生尚农爱农的崇高品格和为国家农业发展无私奉献的精神意愿。

历史从不应该被遗忘。每次实习师生来,饶慧斌站长总会带着大家参观右任先生的办公楼。这里不仅培育出了优秀的农科专家,也不仅为学生们提供实习的场所,这里更是见证了八十余载风霜雨雪的我校红色教育的革命基地。校长孙其信在《西农抗战记忆》一书中曾说过:“历史惊人地相似,在中华民族发展的历史进程中,每到关键时刻,西农人都肩负起重要的历史使命与担当。”作为农科大的一份子,我们要铭记斗口曾经的记忆,“勿忘昨天的苦难辉煌,无愧今天的使命担当,不负明天的伟大梦想”。

百余职工的西农之家

每年,总会有一批又一批的实习师生来了又离开,但是始终守护这儿的是斗口试验站朴实的职工们。站内共有职工142人,其中,在职39人,这里,是他们守护了大半辈子的地方。而对于百余名西农职工来说,这里,是称之为“家”的地方。

除了在职员工,斗口试验站还有许多已经退休但仍默默付出的人,主治医师霍卫平便是其中的一个。2013年霍卫平退休后,他仍坚持在站医务室义务工作,深受职工及群众的尊敬和喜爱。基层医疗工作36年,霍卫平面对站内职工和两县三乡十一个自然村的村民,不分昼夜,不分上下班,患者随叫随到,常为困难的村民垫付费用;他给站上全体职工建立了健康档案,每位职工的健康状况,他都了如指掌;每年整理3到4期医疗保健常识,打印后发给每位职工。

2007年以来,他参与了中国红十字会组织实施的“天使计划”。8年中,他5次深入地震灾区,6次到达革命老区,十余次参加志愿者服务活动,2015年11月27日,他被中国红十字授予“人道服务杰出贡献者”奖;同年,他被评为我校2015年十大新闻人物。在他的办公桌上,随处可见他与村民们亲切的合影和一张张获奖留念。霍卫平诚恳地说:“我喜欢帮助别人,当帮助到别人的时候,心里很快乐。”从他的身上,永远可以看到善意和微笑,时刻都能体会到“诚朴勇毅”的西农精神,这是老一辈西农人留给我们最宝贵的财富。

“万木参天起箭杨,玉屏飞翠护农场,余生誓墓知无日,白首练练去胡乡。”承右任之愿,西农之愿,斗口试验站将继续紧密围绕我校创建世界一流农业大学的战略目标,以服务教学、科研和推广为宗旨,按照 “科学定位、突出特色、增强功能、持续发展”的原则,“装点此关山,今朝更好看”,最终建设成为我校“特色鲜明,功能完善,设施先进,保障有力”的国内一流综合型试验站。

编辑:张琳

终审:闫祖书