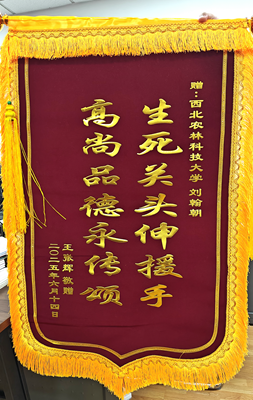

“生死关头伸援手,高尚品德永传颂。”推开刘翰朝老师的办公室大门,一面鲜艳的锦旗赫然映入眼帘。

这14个字的背后,是一个6岁女童生命的延续,是一个家庭重获温暖的喜悦,更是一位普通人在危急时刻挺身而出的见义勇为精神写照。

徒手夺命 没时间等了

6月14日上午10点多,阳光正好,刘翰朝带着家人在一家温泉池区休闲。彼时正值非高峰时段,半个办公室大小(约十平方米)的温泉池里,只有他一家和另一个6岁左右的小女孩及其母亲。

突然,一阵尖锐的哭喊划破了宁静。“妈妈,妈妈,疼!”刘翰朝循声望去,只见那名小女孩正站在温泉池边的上,右手紧紧贴在墙上的灯棒上,身体因触电不停颤抖,手指甚至发出“呲呲”的电击声。“帮帮我!快帮我把孩子弄下来!”女孩的母亲惊慌失措地哭喊,却因恐惧不敢靠近。

刘翰朝此时距女孩仅一米多,他瞬间意识到:孩子触电了,且被电源“吸住”,每一秒都关乎生死。“第一反应是紧张,脑子嗡的一下。”刘翰朝回忆说,他先试探性地碰了碰女孩的胳膊,瞬间被电流击得胳膊发麻,“像有几根神经在跳”。这一碰让他确认了触电的严重性——绝不能直接用手抓。

环顾四周,温泉池水深约七八十公分,池边无任何可借力的工具,周围几个池子空无一人,远处的游泳池救生员也因距离太远无法及时赶到。“没时间等了,那是条人命啊!”刘翰朝当机立断,借着身体转动的惯性,一把抓住女孩的泳衣,猛地将她从灯棒上扯开,顺势甩回温泉池中。

“只要脱离电源就没事了。”看着女孩落入水中,刘翰朝悬着的心才稍稍放下,事后他才发现,女孩的三根手指已被电击烧伤。小女孩母亲早已吓得泣不成声,连忙抱起孩子拨打120。几小时后,女孩父亲赶来,握着刘翰朝的手连声道谢,眼中满是感激。

支持见义勇为,但更要科学施救

“说实话,当时真怕。”刘翰朝坦言,第一次被电流击麻时,他清晰感受到了危险,但女孩撕心裂肺的哭喊和“吸”在灯棒上的小手,让他无法退缩。“那孩子才6岁,那么小,电打上了就动不了,多危险啊!”

在刘翰朝看来,那一刻没有犹豫的余地。“电这东西,每一秒都可能致命。”从女孩呼救到被救下,全程不过10秒,刘翰朝却觉得像过了很久——第一次试探被电击的麻意、第二次发力时的决绝、女孩落入水中的瞬间,事后回想仍心有余悸。“下午整个人都是恍惚的,高度紧张的后劲儿太大了。”

但他从未后悔。“换成谁都会这么做吧?那是活生生的小生命,总不能看着出事。”这份“本能”的背后,是对生命的敬畏,是刻在骨子里的善良。

谈及救援的“技巧”,刘翰朝连连摆手:“我就知道不能直接用手抓,也是瞎碰。”但他认真总结了经验:遇到触电事故,首先要保持冷静,切勿盲目徒手施救;若现场无绝缘工具,需快速寻找“借力点”,利用惯性或衣物等间接发力,让伤者脱离电源;脱离后立即拨打急救电话,确保后续救治。

“支持见义勇为,但更要科学施救。”刘翰朝强调,他虽是“凭本能”救人,但事后也意识到,若当时能找到绝缘物(如干浴巾),救援会更安全。“关键时刻不能等,但也不能蛮干,保护好自己才能救更多人。”

刻在骨子里的勇气与担当

这并非刘翰朝第一次伸出援手。

就在救人事件发生前几天,他加班到晚上8点多,在学校停车场发现一辆电动车充电时冒出黑烟,“烟飘得老远,周围没人,我赶紧打了119。”车主赶来后后怕不已:“多亏你发现了,不然车可能就烧没了!”刘翰朝却笑着说:“都是顺手的事,看见了就不能不管。”

除了危急时刻的“侠客”形象,有着19年党龄的刘翰朝在学校还是招投标与采购服务中心副主任兼计划财务处副处长,身兼数职却履职尽责。

作为招投标与采购服务中心专职副主任,他分管多个科室,负责学校工程、仪器设备、物业等采购工作,从项目立项到合同管理,每一个环节都严谨细致。同时,他还分管计划财务处信息技术科,牵头推进学校“无纸化报销”“一键式差旅平台”等信息化建设,目标是让老师们“出差只需点鼠标,报销自动到账”。“信息化推进难,但能给大家省事儿,再难也得干。”

同事们说,刘老师工作起来“眼里容不得沙子”,凡事追求极致。

从温泉池边的生死救援到停车场的及时报警,从工作岗位的尽职尽责到日常生活的热心助人,刘翰朝用行动诠释了“见义勇为”的真谛——它不是惊天动地的壮举,而是危难时刻“该出手时就出手”的勇气;不是遥不可及的英雄叙事,而是平凡人心中“敬畏生命、守望相助”的本能。正如那面锦旗所书,他的善举不仅挽救了一个生命,更给社会注入了温暖的正能量。

这份刻在骨子里的勇气与担当,值得我们每一个人学习与传承。

编辑:王学锋

终审:刘玉峰