“一碑一英魂,一笔一追忆。在烈士陵园为墓碑描红时,年仅19岁的年龄数字令我心头震颤,他们以青春热血铸就和平丰碑,更让我体会到新时代青年的责任与担当……”学校第一期本科生党员“党性淬炼营”学生党员、人文学院路凯媛,在为扶眉战役纪念馆烈士陵园英烈墓碑描红后激动地说道。

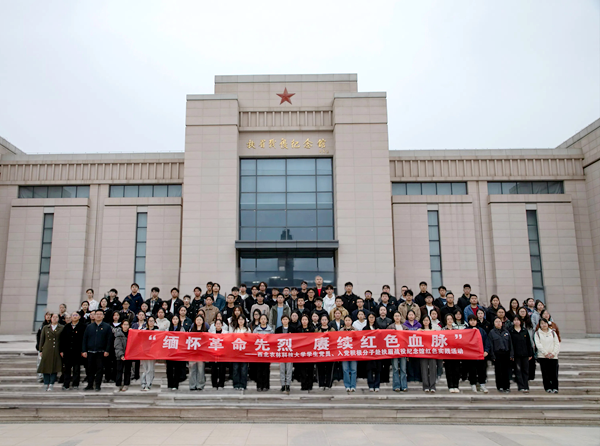

天地英雄气,千秋尚凛然。为缅怀革命先烈,传承红色基因,加强学生党性修养,4月2日下午,党委学工部组织第一期本科生党员“党性淬炼营”学员、各学院入党积极分子代表、园林学院学生代表等100余人,前往扶眉战役纪念馆开展“缅怀革命先烈,赓续红色血脉”主题活动,并与扶眉战役纪念馆揭牌成立“西北农林科技大学大学生党性教育实践基地”。党委学工部部长赵静、扶眉战役纪念馆馆长任晓峰出席揭牌仪式。党委学工部副部长邓亚丽主持仪式。

苍松肃立,翠柏颔首。在扶眉战役烈士纪念碑前,扎着“永垂不朽”缎带的花圈被郑重献至碑前,全体人员向“扶眉战役历史纪念碑”深深三鞠躬。为让红色资源成为淬炼党性的熔炉,让革命精神成为指引航向的明灯,党委学工部与纪念馆共建“大学生党性教育实践基地”,赵静与任晓峰共同为实践基地揭牌。随后,赵静结合实践基地的建设,通过扶眉战役英烈的故事,向同学们寄语,一要坚定理想信念,感悟“革命理想高于天”的信仰力量;二要提升党性修养,激活“红色基因代代传”的行动密码;三要主动担当作为,挺起“强国有我青春志”的精神脊梁。

在扶眉战役纪念馆内,泛黄的作战图与带锈的冲锋号串起历史的脉络。“1949年7月的酷暑中,3000余名年轻战士将热血洒在这片土地。”随着讲解员深情地讲述,透过斑驳的武器、断裂的皮带和泛血渍的战地日记,学员们凝视着当时不足20岁的烈士画像久久驻足。大家纷纷表示,在今后的学习和生活中,将继续传承红色基因,以革命先烈为榜样,努力学习科学文化知识,锤炼自身品德修养,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

夕阳为烈士陵园披上金纱,2160座烈士墓碑列阵如林。学员们手持油漆笔,俯身于英烈墓碑前,将岁月侵蚀的碑文细细重描。神情专注而庄重,每一笔都倾注着大家对革命先烈的崇敬之情,每一划都承载着对历史的尊重与铭记。随着一笔一划的勾勒,同学们完成了260块纪念碑的描红,纪念碑上的字迹愈发醒目庄严,仿佛在向人们诉说着英烈们的不朽功绩。活动中,学生们还自发清理陵园周边环境,将散落的杂物逐一归类,以整洁的环境告慰先烈英灵。

第一期本科生党员“党性淬炼营”学员、食品学院代瑞晶悦同学表示,清明时节,在这个慎终追远的日子里,我们怀揣敬仰与沉思,向长眠于此的英雄们致以最深切的缅怀。步入陵园,青松苍翠,墓碑林立,风吹过松柏,仿佛诉说着往昔的峥嵘岁月;执笔描红,思绪万千,碑文如炬,照亮心田。作为学生党员,理应肩负起时代赋予的责任,将英烈精神融入自己的学习、工作和生活之中,要把个人理想与国家发展紧密相连,以实际行动践行爱国主义精神。

预备党员代表、园林学院张秩音同学表示,当我用油漆笔为褪色的烈士名字重新填色时,我忽然懂得纪念碑不仅是历史的书签,更是需要不断擦拭的记忆之镜。填完最后一笔直起身,那些曾被风雨侵蚀的痕迹,此刻化作连接两个时代的金线。我们与先烈之间,何尝不是用这样的方式完成着跨越时空的对话——以鲜活的记忆对抗遗忘,用具体的行动接续永恒。油漆渐渐干涸的墓碑上,我触摸到了历史的裂痕正在被新的铭记温柔填补。

入党积极分子代表、信息学院雷雄壹同学表示,在烈士陵园的石碑前,我用笔仔细描着“王富志”三个字。讲解员说这里长眠着三千英烈,其中两千人有名有姓,剩下的一千块无名碑像沉默的士兵方阵。给烈士陵园鞠躬时,我看见刚描的字迹未干,在四月的阳光下泛着伟大的光。临别前又望见烈士墓碑,一个个名字像早开的山桃花。风从秦岭吹来,松涛声里忽然明白,这些年轻的生命虽然定格在1949年,但他们用鲜血浇灌的革命春天,年复一年都在西农学子们的笔尖与西农的鲜花中苏醒。

近年来,党委学工部持续深化党员教育模式创新,充分发挥学校、杨凌和陕西红色资源优势,调动各基层党组织主动发掘办学中的红色基因内核,用好红色资源、讲好红色故事,着力构建沉浸式思政课堂,打造行走的党课品牌项目,让学生在红色地标中感悟信仰之力,在互动体验中解锁思政密码,在时空对话中赓续红色血脉,彰显新时代西农学子的责任与担当。

编辑:周天弘

终审:刘玉峰