1944年初,中国与日军在正面战场作战中遭受重大挫折,长沙、衡阳等地失守,短短几个月,豫、湘、桂、粤、闽等大部分失守,当时国民政府提出“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的号召,发起了知识青年从军运动。

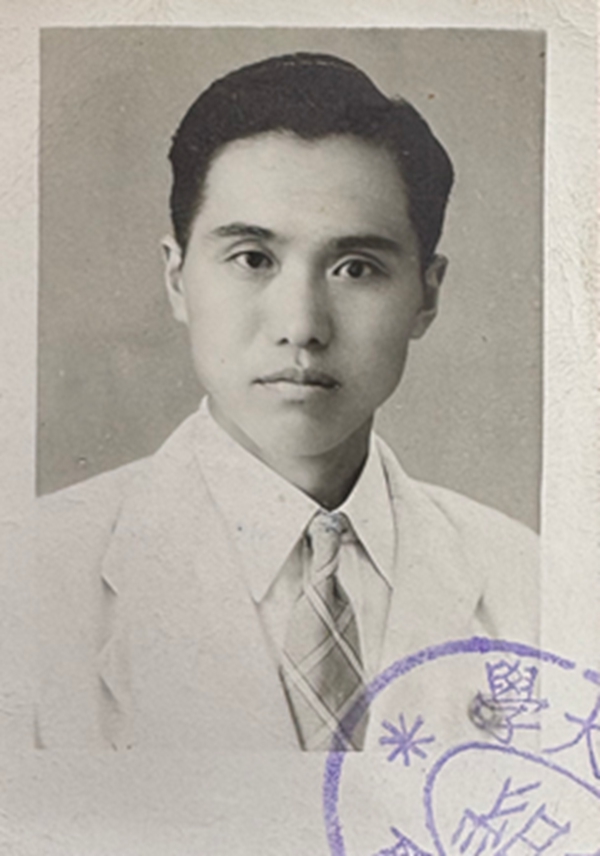

面对全国掀起的知识青年从军热潮,西农学生积极响应,全院志愿报名从军者达247人。后经体格等审查,确定合格参军者68人,是当时陕西仅有几所高校中参军人数最多的。其中26岁的郭守桂,作为留校3年的唯一一名助教,抱着爱国热忱和“为国尽忠”的决心,参加了青年远征军。

报名后他接到通知,停止空运远征军到印度,召集部分在职干部和大学毕业生提前到重庆,在青年远征军总政治部主办的政工班受训。1944年12月中旬,他与农经系毕业生邢吉喆经宝鸡、成都到重庆,学习半个月。政工班毕业后被分配到贵阳修文县青年军205师政治部。1945年2月分配到614 团卫生队担任训导员,负责参军学生生理卫生、英语、数学等课程的教学任务。8月日本投降后,参加中央干部学校研究部第二期招生并被录取,9个月后毕业分配到南京农林部中央农业实验所植物病虫害系。南京解放前,郭守桂和志同道合人士拒绝赴台,随南京农林部撤至杭州加入人民政权迎接新中国的建立。

1949年,他调入华北人民政府农林部农业部植物保护局,1954年到东北农业科学研究所(吉林省农业科学院前身)工作,1980年转入大豆研究所筹建植保研究室并担任主任,晋升研究员,退休后享受离休干部待遇。

新中国成立前,郭守桂就在安徽滁县飞蝗区、湖南桃江竹蝗区进行蝗虫发生规律及新农药滴滴涕、六六六等防治试验,取得显著效果后赴河南豫东解放区考察蝗灾,为新中国成立后根治蝗害提供了科学依据。在农业部植物保护局工作期间,建立我国第一批蝗虫防治站,协助山东、安徽、河南开展治蝗工作,著有《蝗虫防治方法》《中国农作物病虫防治手册(治蝗部分)》,通过建立治蝗预案、治蝗预报制度,开展飞机治蝗、毒饵防治、喷洒治蝗等综合防治,使蝗虫基本得到控制。工作受到了表扬并被华北人民政府主席董必武接见。

在40年的科研生涯中,郭守桂秉承“搞科研一定要踏踏实实”的原则,坚持到基层、一线实地调研,围绕大豆食心虫发生规律、综合治理、抗虫性鉴定等作了深入研究,为消除或减少害虫对农作物的危害作了大量工作。主持全国性大豆食心虫防治研究协作组多年,两次主持大豆品种抗病、虫鉴定技术方法座谈会并研究制定了统一鉴定方法及分级标准。60年代,初步提出一套以药剂防治为主的大豆食心虫综合防治措施应用于生产,该技术目前仍是防治大豆食心虫的主要措施之一。70年代,在基点试验“应用辛硫磷闷种防治蛴螬的方法”,并在全省推广,获吉林省科技成果三等奖。80年代主持“春大豆品种资源抗病、虫性研究”,从2000余份品种中筛选出一批抗病、虫材料,为抗病、抗虫育种提供了抗源材料,获农业部科技进步二等奖并获得国务院特殊津贴以及吉林英才奖。离休后,他仍关心大豆害虫防治研究,提出从整个生态体系对大豆病虫进行综合治理,在全国主产区开展品种筛选抗源,培育出抗病、抗虫品种。

郭守桂对母校有着深厚的感情,1938年从沦陷区的家乡考入西农求学,“从小立志读书,做一个对国家、社会有用之人”的他,靠着每月8元的国家贷金生活,是植物病虫害系第一届学生(共有4人),授课老师包括周尧、林镕、金树章、王云章等,多为留学归国的专家。他们对学生要求严格,授课认真负责,为学生们今后从事科学研究打下坚实的基础。郭守桂以毕业考试第一名的成绩留作周尧教授的助教,与老师朝夕相处,对其治学认真和艰苦创业的精神十分钦佩。参加远征军临别时,周尧谆谆教导和依依惜别的情形让他终生难忘。此后经常通信联系、互相交流,到了吉林省工作后,他曾两次邀请恩师到东北讲学,其中1957年周尧在吉林公主岭讲学1个多月,东北三省及内蒙古60多位植保工作者参加,对东北昆虫学教学科研发展起到了促进作用。

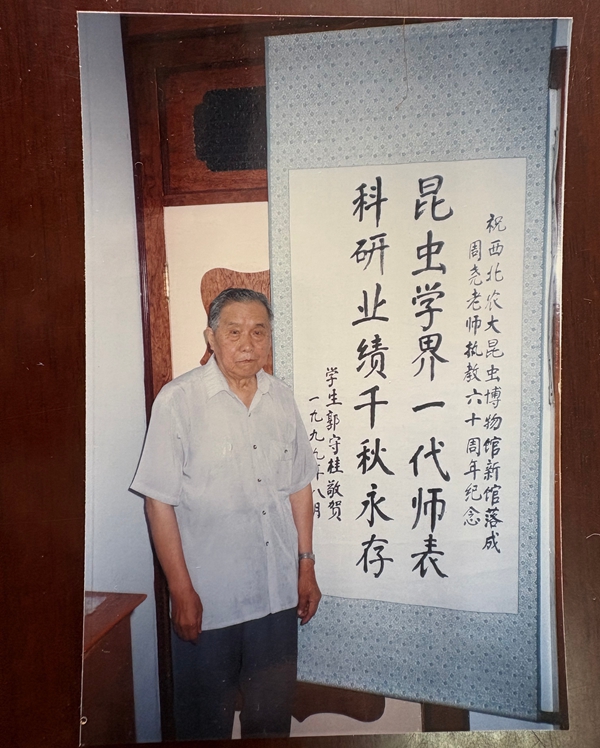

1999年,为祝贺母校昆虫博物馆新馆落成和周尧教授执教60周年,郭守桂题写书法作品:“昆虫学界一代师表科研业绩千秋永存”,以表达自己对恩师的敬意。

2005年6月9日,郭守桂先生因病去世,享年88岁。

编辑:王学锋

终审:刘玉峰