【编者按】“师生园地”设情感驿站、时事茶座、校园展厅、文艺花园、别样征途、中外书架等栏目。敬请广大师生及校友关注并投稿。投稿邮箱:xndxxbjzt@163.com(稿件请注明姓名学院专业班级联系方式等信息)

作为我国小麦育种领域的泰斗级人物,李振声院士曾长期在杨凌从事科研工作,其扎根田野、淡泊名利、严谨治学的一生,既是我国农业科技界的精神标杆,也是我校廉洁文化的重要精神源泉。

不久前,我们“廉史溯源”工作组采访了张正茂教授,通过他与李振声院士交往的故事,让我们看到了一位以廉洁为底色、以治学为使命、以育人为己任的科学大家形象。

“廉史溯源”工作组采访张正茂教授

初遇:学术较真里的“真理至上”

1981年,张正茂进入西北农学院求学。次年,在一场由美国爱达荷大学教授主讲的学术报告会上,一幕场景让他记了数十年:报告结束后,一位年轻学者走上前,条理清晰地指出了报告中的学术问题,并在黑板上写下观点细致阐述。

“当时我和其他同学都很惊讶,心想这个年轻人怎么这么厉害,后来才了解到他是西北植物研究所的李振声老师。”张正茂说,李老师不仅敢于挑战权威,其出色的外语能力也让人佩服。初次相遇,让张正茂对李振声产生了深深的敬佩之情。在他看来,这种不盲从、敢质疑的态度,是李振声院士廉洁治学的底色。

相处:实验室与田间的“简朴与专注”

在张正茂眼里,这位在学术上严谨较真的学者,生活中却格外平易近人。因高中同学张安静是李振声的助手,他常有机会到李振声的实验室学习。彼时众人多为单身,相互走动频繁,也让他对李振声的科研与生活有了更深的了解。

身为所长的李振声,从不在办公室“坐班”,反而常泡在科研一线。在官村小麦育种基地、实验室、考种及选育单株的现场均能见到他的身影。李振声常穿一身灰色中山装——这或许是他最好的衣服,接待客人时也穿这身。“搞农学的多不讲究吃穿,但都格外爱惜实验材料、热爱工作。”张正茂格外记得李振声的一句话:“科研经费是国家给的信任,不能乱花。”这份对科研的纯粹态度是其廉洁奉公的直接体现。

牵挂:对科研故土的“赤子之心”

2010年,第六届全国小麦遗传育种学术研讨会在扬州举行,张正茂再次与李振声相遇。当时,几位我校的老师希望能和李振声老师合影留念,张正茂主动上前说明来意,没想到李振声立刻爽快答应。

“拍照时,李老师笑着说‘杨凌就是我的第二故乡,能和家乡的同志们见面,我特别开心’。”这句话让张正茂印象深刻。在他看来,李振声虽工作地点多次变动,但始终心系杨凌这片孕育科研的沃土,这份对科研故土的眷恋,令人动容。

张正茂与李振声老师合影留念

铭记:连接科研精神的时代传承

“李老师用一生诠释了什么是科学家的责任与担当。”张正茂感慨说,他用“克己奉公、执着追求、把小麦作为一生追求”概括李振声的一生。在他看来,李振声廉洁奉公的精神,既受时代氛围熏陶,更源于对科研事业的纯粹热爱——一颗爱国心、一份对小麦育种事业的坚守。

“年轻人要给自己找个偶像,他的现在就是我们的未来。”在张正茂看来,李振声正是这样的偶像。那些看似平凡的交往往事,串联起一位大师的精神轨迹,而这份“清廉+执着”的精神,也将持续影响后辈学子在科研道路上坚守初心、奋勇前行。

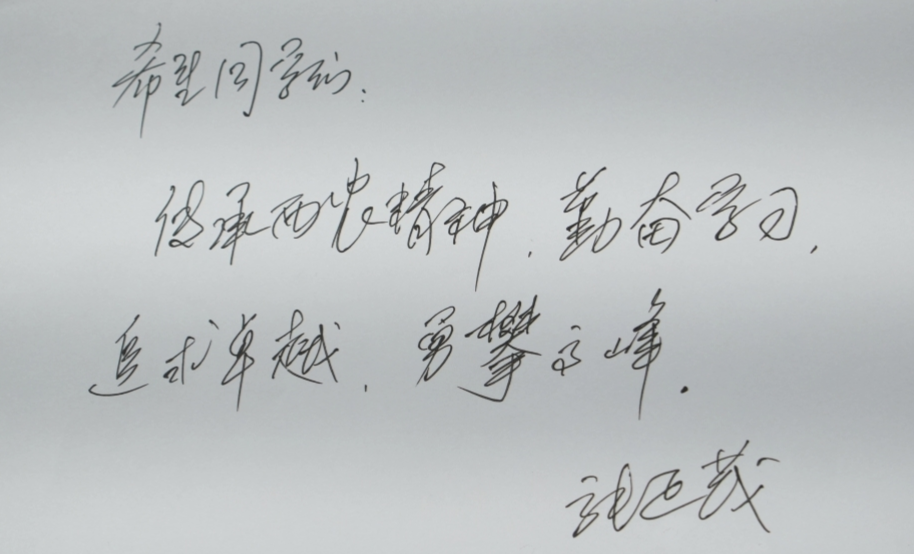

张正茂教授给同学们的手写寄语

作者简介:邓吉晨,农学院25级研究生

编发:刘佳倩

编辑:朱若璇

终审:靳军