【编者按】“师生园地”设情感驿站、时事茶座、校园展厅、文艺花园、别样征途、中外书架等栏目。敬请广大师生及校友关注并投稿。投稿邮箱:xndxxbjzt@163.com(稿件请注明姓名学院专业班级联系方式等信息)

在西农博览园的昆虫馆里,我看到一尊挺立的雕塑——他身着朴素的中山装,目光温和却坚定地望向远方,他就是被称为“蝴蝶之神”的周尧教授。我知道他是校史里赫赫有名的昆虫学家,是馆内140多万件标本的“守护者”,却未曾想到在雕塑背后还藏着的岁月与深情。

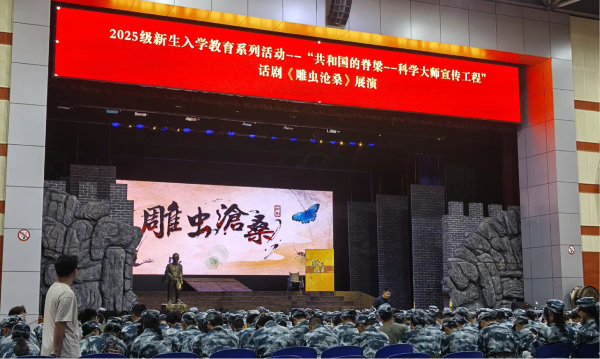

2025级新生观剧,《雕虫沧桑》启新章

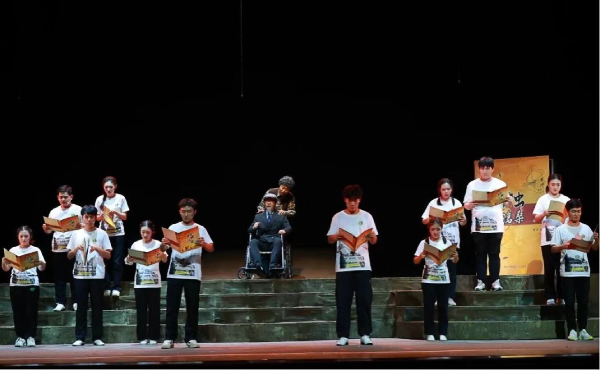

在话剧《雕虫沧桑》的双时空交织里,我看到老年周尧的身影在时光里驻足回望,看到青年周尧的脚步从意大利的校园迈向祖国的战场,周尧教授“一生为虫,一生为国”的岁月在我眼前缓缓铺展。

老年周尧回忆往昔,岁月峥嵘涌心房

令我动容的是青年周尧在意大利留学时的“抉择时刻”。舞台上,希尔教授递来博士录取通知书,挚友玛采拉不断挽留,窗外是欧洲的繁华景致,而收音机里传来的,却是祖国山河破碎的消息。“不杀大虫,杀小虫何用。我是中国人,我的祖国正在苦难之中,我的心绝不允许我苟且偷生!”周尧并不是不懂留学机会的珍贵,只是在“个人前程”与“民族存亡”的天平上,他始终把后者放在最重的一端。这种“弃小我赴大义”的抉择,在今天依然闪耀着理想的光芒,让我们读懂老一辈学者“为国求学”的初心。

剧中最戳中人心的,还有那些“不完美”的家庭片段。当女儿哭着质问“为什么别人的爸爸会送孩子上学,你却连我的生日都不记得,你把虫子当孩子,却忘了我们也是你的家人”,舞台上的周尧红了眼眶,却依然固执地把新采集的标本小心翼翼地放进盒里。这个“不称职”的丈夫与父亲,不是不懂家人的委屈,只是在“家庭”与“事业”的艰难抉择里,他选择把更多的时间留给了昆虫研究,留给了亟待解决的农业虫害问题。

周尧教授家庭事业两牵肠

故事的最后,当受益于“周尧昆虫分类学奖励基金”的学生,怀着赤诚与敬意高声呼喊“周尧教授”时,时空仿佛在此刻折叠——一个温和而坚定的声音跨越岁月传来:“我很欣慰”,然后缓缓退场。我仿佛又看到那个无论严寒酷暑都蹲守在田间采集标本的青年身影,专注的目光里是对昆虫世界的满腔热爱,忙碌的身影在晨光与暮色中,成了定格在时光里永不褪色的风景。

“师表”二字韵悠长

作为一部扎根校史、致敬大师的原创剧目,它没有宏大的史诗叙事,但却以一个个细腻鲜活的片段,让我们在“雕虫小技”里看见家国大义,在人生沧桑中读懂知识分子的精神脊梁,观后心绪激荡,久久难平。

不是只有扛枪打仗才叫爱国,把论文写在祖国的大地上,让小小的昆虫研究服务于农业生产,同样是对家国最深沉的担当。周尧教授以“雕虫之技”护佑农业安全,以科学力量支撑国家发展,他用一生证明,“小昆虫”里能有“大天地”,“平凡事”中可藏“大情怀”。

作为西北农林科技大学的学子,我们当以周尧教授为榜样,在专业领域深耕不辍,在时代浪潮中勇担使命,让“爱国、敬业、惜时、乐群”的精神,在新一代西农人身上继续传承,在祖国的大地上书写属于我们这代人的“奋斗故事”。

作者简介:刘佳倩,经济管理学院2024级农业管理硕士

编发:初晓菡

编辑:禹泽楠

终审:靳军