编者按 今年是抗日战争胜利80周年。回顾14年浴血奋战,“中国青年远征军”作出了应有贡献。他们受命走出国门,为祖国而战,为民族而战!他们不怕牺牲与失败,历经磨难与侵略者殊死战斗的精神品质和战斗作风永远铭刻在历史的长河中。在民族生死存亡的危险关头,1944年,学校师生员工247人踊跃报名参加“中国青年远征军”,其中68人入伍,百岁校友陈冰就是其中的一员。在中国人民抗日战争胜利纪念日,特推出对陈冰的采访,致敬中国抗战英雄,弘扬伟大抗战精神,纪念抗日战争伟大胜利。

我校1944届园艺系毕业生、曾任新疆生产建设兵团农八师师长、新疆维吾尔自治区改革开放办公室主任的陈冰,今年已近百岁。耳聪目明的他,在珠海家中兴致勃勃讲述了当年热血沸腾的军旅生涯,讲到参加青年远征军和随王震将军参军进疆的往事,更是抑制不住内心的激动。

咬破手指参加对日最后一战

1944年4月,日军为了打通中国大陆南北交通线,发动了“豫湘桂战役”。国民政府急欲组建一支身体素质好、文化素质高的军队,提出“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的号召,发起了知识青年从军运动。

8月19日,珠海市退役军人事务局领导给陈冰颁发抗日战争胜利80周年纪念章

10月,国立西北农学院发布号召,时任宝鸡专署专员温崇信在学校礼堂演讲,“当时黑板上挂了一张巨大的中国地图,用地图标出被日军占领的城市和乡村,学生们群情激奋,大家咬破手指,在地图家乡处按上手印,签上名字,报名参加对日最后一战。”陈冰回忆道,在青岛沦陷区亲历“日本鬼子侵略中国,杀伤无所不为”的他,幼小的心灵早就播下与日寇斗争的种子,辗转逃到陕西,正在园艺系二年级就读的陈冰怀揣“保家卫国”的热血,义无反顾咬破手指,在家乡山东处签名并按上手印。

当时全院志愿报名从军者达247人。后经体格等审查,最后包括陈冰在内的67名学生和助教郭守桂通过审查。西农也是当时陕西仅有的几所高校中参军人数最多的学校。

10月11日,参军学生到达云南曲靖军营,接受军事训练。11月,被编入远征军辎汽十四团的陈冰一行10余名西农学子在云南机场待机,在帐篷住了一二十天,等到天气状况好转即飞越著名的“驼峰”航线,前往印度兰姆伽军事训练基地。

“这条航线从昆明到印度东汀江机场,全长840公里,要经过喜马拉雅山东段群峰,山峰起伏连绵,犹如骆驼峰背,故美军称之为驼峰。”他回忆道。

1941年到1945年,援助中国物资81%通过“驼峰”航线空运,该航线高度6000到6500米,空气稀薄,受气流影响变化大,很多飞机因此坠到山谷里,机毁人亡。同时该航线又是日军空军和高炮控制区,又被称为“死亡航线”。

出发那天,学生身着防寒装备夜里12点登上美军运输机。按照指挥官“不论如何,谁都不能松手”的叮嘱,学生们一个抱着一个的腰,直接坐在机舱中部,前后总共三排,升至高空处,遇到强烈气流,大家滚雪球似得四面散开,很快又聚拢在一起,接连十几下滚动,总算安全飞越了驼峰。

随后,他们坐火车去兰姆伽军事训练基地,接受军用汽车等驾驶训练。二人一辆车,以实际操作为主,凭着已有的英语基础和良好的身体素质,三个月下来,学生们速成毕业,都可以上路开车了。

在“抗战生命线”抢运物资

太平洋战争爆发后,时任中缅印战区美国部队最高司令官、中国战区参谋长的史迪威将军与中方商定,除驼峰航线外,还需要打通一条陆路通道。

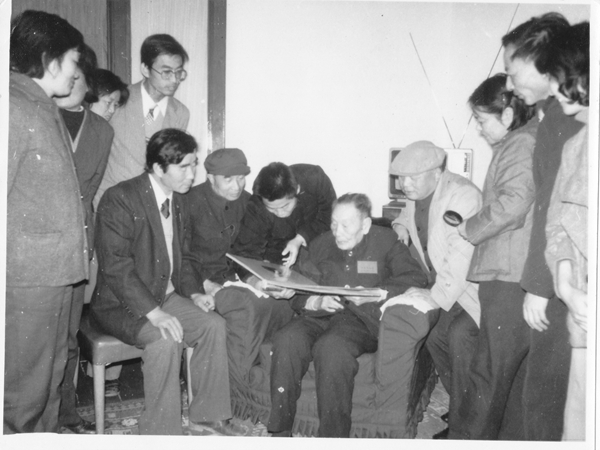

80年代,农八师师长陈冰(前排左二)看望原兵团司令陶峙岳将军

中国军民冒着枪林弹雨,经过两年零一个月的奋战,1945年1月,中印公路横空出世。该公路始于印度雷多,途径缅甸密支那、中国腾冲终到昆明,全长1700多公里,也被称为“史迪威公路”。

这条公路先后为中国抗日战场输送了5万多吨急需物资,是举世闻名的“抗日生命线”。

印缅抗战结束,国内抗战烽火正炽。1945年7月,陈冰等奉命回国参战。他们先是集中在雷多,开展为期一个月的高级驾驶训练,即在极其困难恶劣的路况下,如何安全运输并保证生命安全。训练结束后,他们在加尔各答把需要运输的各类汽车集中在一起,每两个人一辆车,并装载少量军火,在泥泞中向国内进发。

蜀道难,难于上青天。“史迪威公路”的崎岖险峻丝毫不逊于蜀道。“沿途悬崖峭壁随处可见,停车时,偶尔往窗外一瞥,万丈深渊让人不寒而栗。一不小心,往往车毁人亡。”经历生死考验的陈冰对此印象深刻。

一次,他们行至5000多米的山顶,漫山大雾,能见度只有两尺,为了避免被日军发现,夜里也不开灯。开着开着,前面的车不小心掉下悬崖,陈冰赶紧刹车,在一位美国黑人班长的协助下,汽车总算重新上路,“可以说实践中又增加了不少感性东西,对汽车驾驶体验更深了。”陈冰回忆道。顺利抵达云南后,他们把车上交,算是圆满完成任务。

参加护校斗争并随王震将军进疆

抗日战争胜利后,1946年6月,西农参加青年远征军的学生退役。在南京,经时任西北农学院院长章文才批准回到学校继续学习。在校期间,陈冰积极参加中共地下党领导的护校斗争,他和其他进步学生一起在学校东南角碉堡执勤,遇到胡宗南部队游兵散将想闯入土块垒起来的封闭校门,他们就居高临下,用枪瞄准敌人,同时警示高喊“你们再敢闯校门我们就开枪”。

陈冰(右一)陪同王震视察石河子

1949年5月20日,王震将军带队解放西农,当三辆汽车依次开到学校门前时,吉普车上的一位身着军服的人大声说:“同学们,你们好!我是王震,给我开门。”正在执勤的陈冰等相互议论:“王震怎么回来了,不可能吧?”于是回复到:“你不要冒充了,我们不会给你开门的。”这时,时任二军宣传部部长马寒冰下来说:“你们不相信吗?这就是王震司令员,国民党奖赏多少万买他的人头。”于是,陈冰等决定先让小车进来,确认是王震将军后,赶紧打开校门。在教务处会议室,王震专门接见了20多名护校学生,和大家一一握手询问姓名和专业,表扬护校师生:“你们护校有功!图书仪器、生活物资、历史档案都完完整整,很好!”

响应王震将军“参加解放军、解放大西北、解放全中国”的号召,陈冰等101名学生报名参军,随王震将军来到新疆。他先后陪同王震司令员、张仲翰政委走遍新疆,参与勘测、定点、布局,规划新建建设兵团建设蓝图,在戈壁沙滩上拔地而起的一座座现代化农场,留下了被称为“活地图”“化学脑袋”的陈冰为新疆建设和发展无私奉献了41年激情燃烧的奋斗岁月。

而让陈冰至今难以忘怀的是1952年,王震将军与西农参军进疆战士的一次会见。

1952年冬天,在新疆九军呼图壁大营房农业实验组工作的陈冰突然接到军部电话,传达了王震司令员“我要走了,要告别。西北农学院随我进疆的学生都招到军区,一个也不要缺席”的指示。陈冰把能通知到的学生全部召集到了军区。

在大家的热切期盼中,王震来到会议室,他说:“我把你们带到新疆,你们在不同的岗位上作出了大家都认可的成绩。”鼓励之后,他强调:“新疆建设刚开始,西农来的同学们,你们都是上过大学的,有学问的,我希望你们能够安下心扎下根,建设新疆。”他希望西农学生:“你们要做到谁也不要离开新疆,如果做不到,谁要走必须我亲自批准!”

司令员最后说:“新疆是个好地方,但冬天没有菜吃,夏天品种也很少,要大力发展生产,特别是蔬菜,人不吃蔬菜怎么能行?”讲完这段话,他拿出孙华所著的《蔬菜学》说:“我文化不高,但是我把这本书都看了,最感兴趣的是,不要认为大蒜、大葱、洋葱都是一股臭味,那是健康味。”接着他问学园林的、蔬菜的有哪几位?一下站起来十几个人,女的只有陈冰对象王毓秀(西农园艺系学生)。王震在书上签名,并题写了“送给王毓秀同志”,王毓秀接书时激动地说:“谢谢司令员,这是我们园艺系主任孙华老师写的书。他留学日本,在果蔬研究领域很有造诣。”王震高兴地连声说:“好啊,好啊,我看了这本书,写得好,很好,很适用。”他握着王毓秀的手说:“你要长期在新疆,把事业搞起来。我们湖南的辣椒你要引到新疆来,如果能在新疆吃到湖南的辣椒,我给你庆功。”

希望母校培养更多一流人才

陈冰,原名陈泽民,1926年9月出生于山东青岛,小学毕业后,山东沦陷,家人大都直接参加抗战,13岁的他求学心切,想要读书、上一流大学的念头从来没有动摇。于是四处流亡上补习班,在安徽跳级进入高中,上了8个月,由于战事吃紧,学校解散,他一路逃亡到西安,希望考取一流大学。

在西安,落魄的他穿着一双破鞋,拣别人吃剩的饭、菜度日,直到进入流亡学生收容站,才算安定下来,即使这样,他随身保留了一本英语小词典,天天坚持背英语单词,最终,1943年以优异的成绩考入国立西北农学院园艺系,完成了人生第一个大目标,也是他人生的重要转折。“当时,西农在我心里就是一流学校,而且是抗日的最前沿大学,从东北到海南找不到这样的前沿”。时至今日,母校在陈冰心目中的地位无可替代。

1946年远征军退伍后,本可以选择在全国其他高校继续学习的陈冰毫不犹豫选择继续回到母校就读,他满怀深情地说:“母校就像母亲一样,不回到母亲身边,我们回哪里?”对他来说,“西农不仅实现了我求学的梦想,更像回到久别温馨的家,可以说是我度过的最可贵、最愉快、最值得珍惜的时光。”在西农,他认真攻读学业,积极参加文体活动,并担任园艺学会会长、山东同学会会长。

“如果不上西农,我可能就一直流浪,是西农改变了我的人生。”对母校怀着深厚感情的陈冰表示,西北农林科技大学合并组建后,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献,可以说是西部办学的一面旗帜,希望学校深化教育改革和科技创新,培养更多具有工匠精神的农业科技人才,培育更多的科研成果并惠及“三农”,早日建成世界一流农业大学。

编辑:王学锋

终审:刘玉峰