近日,经济管理学院“农村与区域发展创新培育团队”张蚌蚌副教授在《Environmental Impact Assessment Review》发表了题为“Assessing technology’s influence on cropland green production efficiency in the Yellow River basin, China”的研究成果,揭示了技术进步与技术扩散对耕地绿色生产效率增长以及地区差距的影响,博士研究生柴朝卿和温榕昊为共同第一作者,张蚌蚌副教授为论文通讯作者。

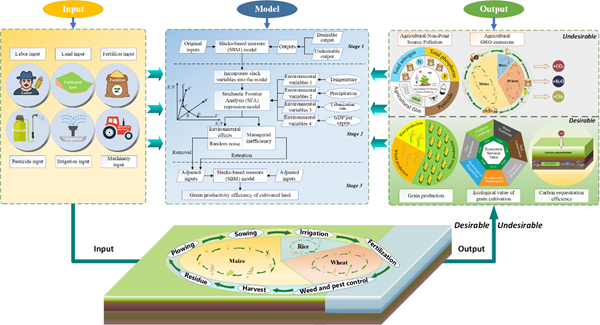

图 考虑了多维环境影响和农田全生命周期过程的耕地绿色生产效率核算框架

在全球气候变化日益严峻、资源约束不断加剧及数字化转型迅速推进的背景下,农业新质生产力正引领着农业现代化和绿色转型的深刻变革。其中,耕地绿色生产效率作为推动农业可持续转型的核心引擎,其增长及区域分异主要受技术进步(即生产前沿的提升)和技术扩散(即各主体向生产前沿趋拢)的影响,但二者对效率提升和区域差距形成的具体作用机制仍需进一步解析。黄河流域作为我国举足轻重的农业生产基地,虽然贡献了近40%的全国粮食产量,但同时也面临水土流失等严峻的生态环境问题,体现了生态脆弱区在农业发展中的特殊挑战。

本研究以2000至2022年期间黄河沿线八省707个县为实证样本,基于投入产出模型、数据包络分析以及耕地全生命周期管理理论,构建了一套综合考虑多维环境效应的耕地绿色生产效率核算框架。采用三阶段超效率SBM模型定量比较了黄河流域不同尺度上耕地绿色生产效率的实际增长水平;通过GML方法和Dagum基尼系数,实证检验了驱动效率增长与区域差异的内在因素究竟是技术进步还是技术扩散。进一步地,研究运用核密度估计与空间马尔科夫链模型,对黄河流域耕地绿色生产效率的时空分布及动态转移特征进行了深入探讨。

研究结果表明,在考察期间,黄河流域耕地绿色生产效率整体呈现上升型U曲线发展态势,其主要增长动力来自技术进步;同时,中上游区域在2010年后表现出明显的后发优势。不同流域、省份和县域之间存在显著的时空异质性:下游县域的效率差距较小,而中上游区域则呈现较大差异,且区域间分化主要源于技术扩散不足。此外,研究还发现耕地绿色生产效率在黄河流域存在显著的空间溢出效应与两极分化现象,表现为邻近县域间从中高水平向高水平、以及从中等水平向低水平的转变趋势。研究成果为提升耕地绿色生产技术、促进其推广扩散以及激发正向空间溢出效应提供了理论与实证支持,不仅为我国耕地数量、质量与生态“三位一体”保护及农业绿色转型提供了科学合理的依据,也为全球其他生态脆弱地区提升耕地绿色生产效率提供了有益的借鉴。

该研究受到国家自然科学基金项目(42171267、42201291),陕西省重点研发计划重点产业链项目(2022ZDLNY02-01),西北农林科技大学经济管理学院研究生创新项目(JGYJSCXXM202301)等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.107838

编辑:张晴

终审:刘玉峰